Die „alte Wäschkuche“

Text von Inge Pflüger.

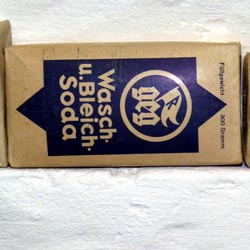

Im historischen Kellergewölbe des Heimatmuseums Pfuhl haben die „Museumsfreunde Pfuhl“ eine Waschküche von anno dazumal stilgerecht eingerichtet. Das reichhaltige Sammelsurium enthält unter anderem Badewannen oder Zuber aus Holz bzw. Zink, einen holzbefeuerten Waschkessel, Kernseifen und Bleichen, Waschbretter, Wäschepressen oder hölzerne Wäscheklammern sowie Wäsche von einst. Auch wurde zum Gedenken an Friedrich Trett eine eigene Ecke eingerichtet.

Ab wann sich die Menschen bewusst und regelmäßig mit der Körper- bzw. der „nassen“ Kleiderpflege intensiv befasst haben, ist wohl nicht nachweisbar. Eines aber ist den Aufzeichnungen zufolge sicher, in Urzeiten wurde in kalten Gewässern

ob in Bächen, Tümpeln oder heißen Quellen bereits eine gewisse Badekultur gepflegt, speziell bei den „oberen Schichten“ bzw. den Wohlhabenden. Parallel zur Körperwäsche entwickelte sich auch der Waschtrend hin zur Kleidung.

Mit den Waschprozessen, die sich seit dem 19. Jahrhundert stark verändert haben, damals entstanden auch die Waschmittelfabriken, beschäftigte sich das Heimatmuseum in Pfuhl, ein Ableger der städtischen Museen Neu-Ulm. Allen voran haben jetzt

die Ideengeber Reinhard Raats und Hilde Heimann mit dem eingespielten Arbeitsteam Paul Denzel, Günther Scheu, Hans Demski oder Marianne Pöhnlein in die Hände gespuckt, um die seit Jahren im Museums-Obergeschoss eng gepferchten Wäsche-Utensilien

ins frisch renovierte Kellergewölbe zu befördern und eine Waschküche einzurichten. Den besonderen Rahmen liefern dazu die weiß getünchten Wände und der rote Klinkerboden in dem alten Gewölbe, das schätzungsweise seit dem 16. Jahrhundert existiert.

Einen Waschküchenbesuch gibt es auf Anfrage beim anwesenden Aufsichtspersonal.

Information

Eine Rarität kommt nun zu Ehren: Die schriftlichen Aufzeichnungen des ehemaligen Pfuhler Gemeindevorarbeiters Friedrich Trett an der Wand des Gewölbekellers – jetzt unter Glas - . Trett hat damals die Bombardierungen Pfuhls mit mehr als 100

Toten im März 1945 mit Bleistift akribisch auf der Wand festgehalten. Friedrich Trett selbst war am 25. März, 11.00 Uhr, wohl der letzte Kriegstote Pfuhls.

Mittelalterlicher Fund

Unter dem Kellerboden des ehemaligen Pfuhler Amtshauses, dem heutigen Heimatmuseum, schlummert ein irdener Schatz aus dem späten Mittelalter.

Näheres dazu im Innerern des Museums.